こんにちは、作ってツナガル工房です!

今回は、支援現場の声から生まれた「知育パズル」をご紹介します。

ある福祉施設の職員さんから、こんな相談をいただきました。

利用者さんが手軽に集中できるワークが欲しい…

市販教材は高額で試しにくい…

こんなとき、さっと手軽に使えて、集中できるワークを、低コストで作れたら嬉しいですよね!

そこで今回のテーマがこちら👇

3Dプリンタで作る知育パズル

- 個人に合わせた形にできる

- 低コストでたくさん作れる

作ってツナガル工房では、支援現場の声をもとに試作と改良を重ね、「実際に現場で役立った」知育パズルの作り方を解説します。

この記事を読むことで、お子さんや利用者さんの成長を支えるするヒントがきっと見つかります。

1. 3Dプリンターで作る「知育パズル」

支援現場では、「ちょっとした空き時間に集中できるワークが欲しい」、「市販の知育おもちゃは高額で試しにくい」といった悩みを耳にします。

日頃お世話になっている福祉施設の職員さんからも、こんな要望をいただきました。

要望を具体化すると

- はっきりとした色で「見てわかる」デザイン

- ピースごとに形を変え「触ってわかる」工夫

- 素材は柔らかくて安全なTPUフィラメント

3Dプリンターならではの「自由なデザイン」が可能!

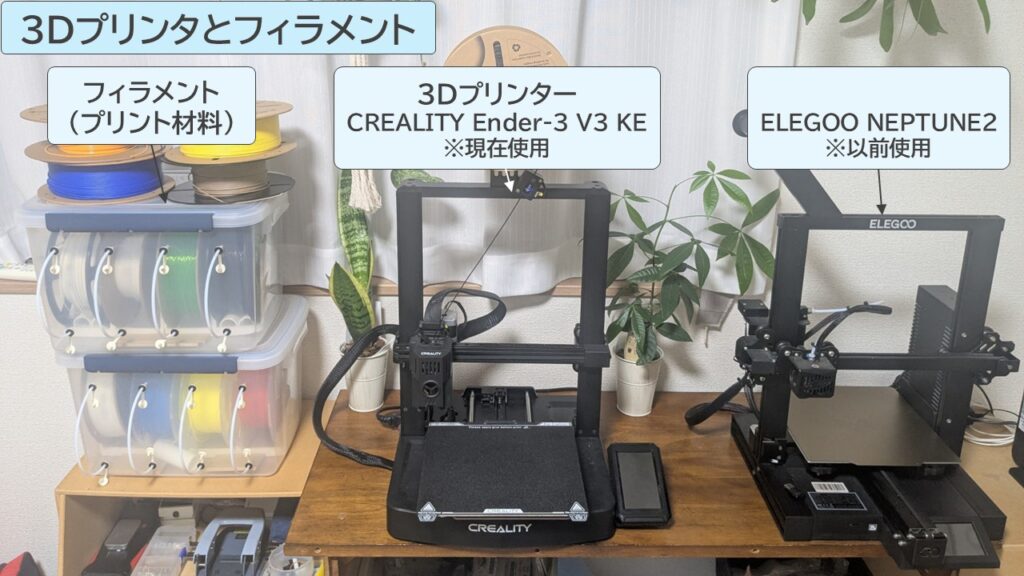

2. 材料と機材|知育パズル

今回使用した機材と材料を解説します。

3Dプリンター、フィラメント

TPUを選んだ理由は「やわらかさ」

誤って踏んでも壊れにくく安心して遊べます。

■フィラメントについて(選び方の参考)

TPU:やわらかく、柔軟性がある

PLA:安価で扱いやすい。日常使用には十分

PETG:強度と柔軟性あり、長期使用おすすめ

ABS:耐熱性に優れるが、出力難易度が高い

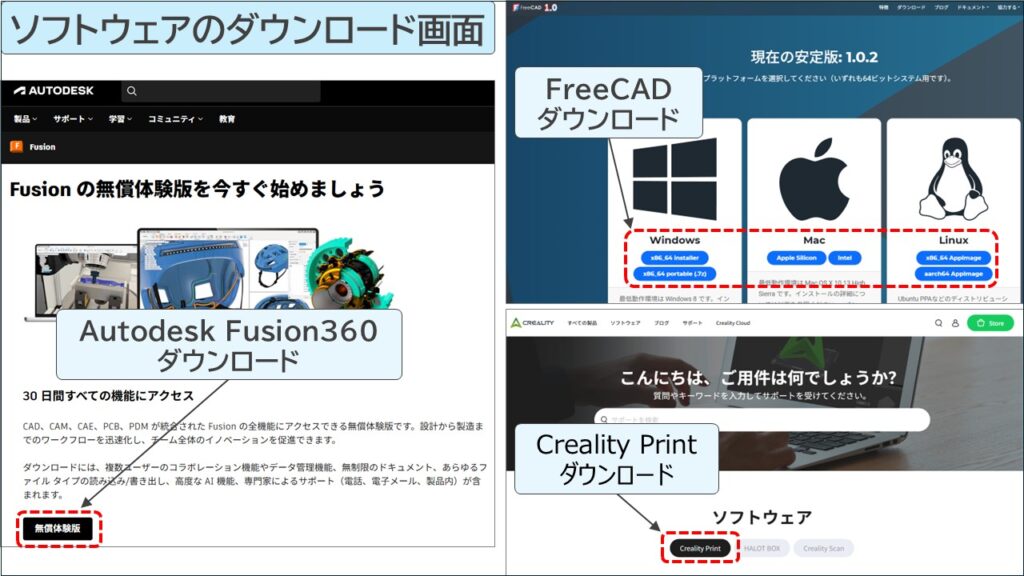

設計・スライス用ソフト

※ダウンロードは公式サイトから行えます。

※ソフトの利用規約に沿ってご利用ください。

💡個人的にはFusion360のほうがおすすめです。

💡導入方法から基本操作まで、

YouTubeにたくさんの解説動画があるので、

初心者の方でも問題なく始められます。

仕上げ用工具

バリ取り用:ニッパー

3. 作り方|知育パズル

ここからは作り方を解説します。

パズル設計とデザイン

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 形の種類 | 丸・三角・四角・星・花形など全9種類 |

| 色のパターン | 赤&青、赤&黄、青&黄の3パターン |

| 両面構造 | 表と裏で異なる色を採用 |

| 組合せパターン | 9種 × 3色 × 2面 = 54通り |

| ピースの大きさ | 2~3cm の大きさに設定 |

スライサー設定のコツ

- 材料:TPU(柔らかい素材)

- ノズル径:0.4mm

- レイヤー高さ:0.2mm

- 初期レイヤー高さ:0.25mm

※少し増やすと下面がきれいになる - 充填率:15%

※低いように思いますが、強度は十分です - 印刷速度:50mm/s程度

※TPUは少し遅くすることでプリントが安定

※奇麗にプリントしたい場合は、さらに速度を下げましょう - サポート材:なし

印刷と仕上げのポイント

- サポート材を使わないため、プリント方向に注意(筒状に立てるイメージ)

- 2色構造の場合、途中でフィラメントを交換

- バリや糸引き部分をニッパーできれいに処理

はまり具合の調整

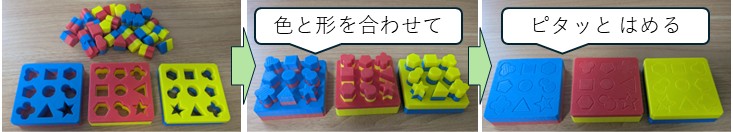

完成したパズルのはまり具合を確認します。

✅ゆるい ⇨ ピースを大きくする(例:101%)

✅きつい ⇨ ピース小さくする(例:99%)

スライサーソフトでサイズを微調整し、ぴったりはまれば完成!✨

4. 観察力・集中力・手先の器用さが成長

実際に完成したパズルがこちらです👇

💡 安全への配慮

このパズルはピースが小さいため、誤飲防止の観点から、対象年齢は6歳以上(小学生〜) を想定しています。

実際に使ってみると、こんな反応がありました。

✅「どこに入るのかな?」とじっくり考える姿

✅「ハマった!」と笑顔になる瞬間

✅ だんだん要領をつかんでいく姿

形・色・向きという 3つの要素 を使うことで、遊びながら次の力を自然に育てられます。

| 育つ力 | 内容 |

|---|---|

| 🔍 観察力 | 形や色の違いに気づく力 |

| 🎯 集中力 | 試行錯誤を繰り返して考える力 |

| ✋ 手指の器用さ | 差し込みや裏返し動作で指先を鍛える力 |

特に、楽しみながら取り組める教材を探している方にとって、無理なく続けやすいトレーニングツールだと感じました。

5. 「知育パズル」開発のメリット

こうした経験を通して、3Dプリンターで知育パズルを作ることには、市販品にはないメリットがあると感じました。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 💰 コストを抑えられる | 掛かるのは3Dプリンタの材料費だけ、既製品を買うよりも経済的。 |

| 🧩 個人に合わせられる | 利用者さん・子どもの特性に応じてサイズ・形・色を自由に調整。 |

| 🤝 一緒に作って楽しめる | 作る過程そのものが、親子や支援者とのコミュニケーションになる。 |

さらに、今回の開発を通して強く感じたのは、

利用者さん・子どもに合った教材は、自分でも作れる

という 達成感と自信 でした。

“ものづくり”から始まる支援の輪を、これからも少しずつ広げていきたいと思います。

ほかにも支援をサポートするアイデアあり

👉 職員さんが選ぶ!現場で本当に使いやすい支援ツールDIY 3選

👉 袋詰め作業を支援するDIYまとめ|現場の声から生まれた道具とサンプル集

コメント